Каретников

А.Л. Курганные могильники Петровского

моренно-озёрного плато // Ростовская

старина, № 168, Л. 11. (тематическое приложение

к газете «Ростоский вестник», № 33 (15382)

30 апреля 2013 г.)

Население, проживавшее в

округе Ростова в X-XII

вв. хоронило умерших под насыпью округлой

формы диаметром от 3 до 12 м высотой от

0,3 до 2 м. Эта традиция являлась пережитком

языческих верований. Как правило, такие

погребальные насыпи составляли могильник.

В могильнике могло быть от 3 до 200 курганов

в зависимости от величины поселения

либо времени его существования.

Особенностью социальной организации

в X-XII

вв. было то, что каждое поселение имело

свой курганный могильник, располагавшийся

обычно на возвышенности вблизи поселения

на расстоянии не более 300 м от него. В

округе Ростова существовало два

микрорегиона, где концентрировались

курганные могильники. Один из них —

западное побережье озера Неро. В 1854 г.

П.С. Савельев вблизи населенных

пунктов Богослов, Пужбол, Шурскол,

Кустерь, Ивановское, Шулец раскопал

около 1520 курганов в 7 могильниках и 3

отдельных кургана. Из них сейчас

сохранился лишь один (у д. Кустерь).

Другой микрорегион — Петровское

моренно-озёрное плато. Оно располагается

между Ростовом и Переславлем, в междуречье

Сары и Нерли Клязьминской, вдоль

федеральной трассы М-8.

Размеры территории около 25х25 км. Она

сильно залесена, поэтому курганные

могильники сохранились там хорошо. В

1854 г. П.С.

Савельев раскопал здесь 584 кургана в 11

группах у д. Любильцево, д. Старово, д.

Буково, с. Вепрева пустынь, д. Бикань, с.

Караш, д. Григорово, д. Романцево. Он

исследовал не все могильники (вероятно,

они были беднее по составу погребального

инвентаря), поэтому изучение территории

продолжилось. В период с 1869 по 1887 гг.

небольшие раскопки в этой местности

проводили И.С. Абрамов, Н.Г. Керцелли,

А.А. Титов. Сам А.А. Титов владел частью

угодий и лесом при соседней д. Коленово.

В его публикациях есть краткое описание

этой местности с перечислением десяти

урочищ, в которых находились курганы.

Большинство из них до сих пор не изучены.

В 1924 и 1926 гг. Д.Н. Эдинг произвёл

раскопки 11 курганов в 3 курганных группах.

В период с 1969 по 1982 г. А.Е. Леонтьев

заново обнаружил многие из курганных

групп, исследованных во второй половине

XIX в. –

первой трети XX

в., и выявил 5 ранее неизвестных могильников,

а в 1989-1991 гг. полностью раскопал один из

них. В 1990 г. К.И. Комаров открыл курганы

в трёх других пунктах.

В 2005 г. он впервые обобщил сведения о

курганах, при этом были учтены 14

сохранившихся, 10 не сохранившихся

курганных групп и 5 селищ.

До моих публикаций концентрация

курганов на Петровском моренно-озёрном

плато не рассматривалась как особенность

освоения территории в округе Ростова.

В настоящее время это единственная (из

известных) территория в Верхнем Поволжье

с такой концентрацией курганных

могильников (а значит, и поселений,

которые еще не найдены) на водораздельной

территории. Причины этого феномена пока

не ясны. Вероятно, к концу XI

в. наиболее благоприятные для заселения

территории вблизи рек были уже заняты,

и ростовцы начали освоение земель вдали

от естественных водных источников. В

любом случае, этот факт указывает на

высокую плотность населения в округе

Ростова в конце XI- XII

вв.

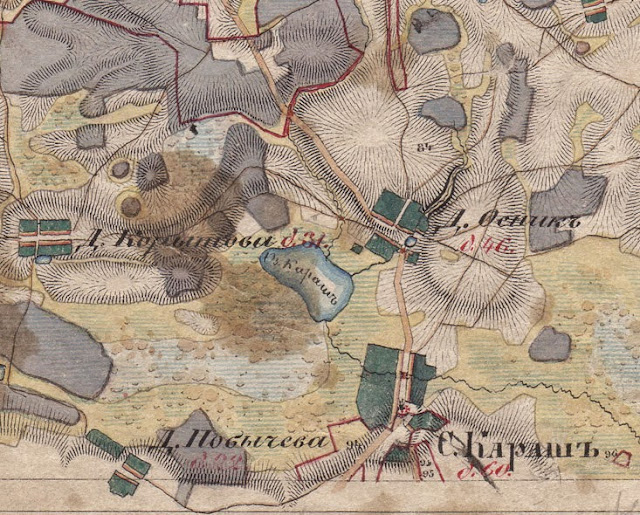

Картографирование памятников

(см. рис.) позволяет выявить некоторые

особенности их размещения. Из 25 курганных

могильников 10 располагаются при реках

или озёрах, а 15 — в междуречье. Преобладают

небольшие группы (до 12 курганов). Причина

концентрации курганов у с. Караш (327

погребений) становится ясной благодаря

привлечению письменных данных. Погост Василия Кесарейского в XV-XVII

вв. был центром волости Святославль

(Караш). Могильник Вепрева пустынь 2 с

богатым погребальным инвентарём,

вероятно, соответствует не сохранившемуся

с. Гнездилово.

Проведение археологических разведок

с целью поиска селищ вблизи курганных

групп, а также курганов, упомянутых

А.А.Титовым, особенно актуально в связи

с угрозой уничтожения памятников

вследствие интенсивных карьерных

разработок на данной территории.

Рис. Схема размещения

курганных могильников Петровского

моренно-озёрного плато.

(на схеме обозначены

все реки и крупные болота; подоснова -

карты 1988 г. М 1:50000).

I –

курганные могильники (распределение

по количеству курганов в группе)

II –

погосты, сёла, монастыи, упоминаемые в

письменных источниках XV

– XVII вв.

III –

населённые пункты, вблизи которых по

сведениям А.А. Титова находились курганы

IV –

озёра

V –

болота

VI –

основные дороги

1 – Талицы,

2 – Любилки, 3 – Дертники 2, 4

– Дертники 1, 5 – Коленово 4, 6 – Коленово

5, 7 – Коленово 1, 8 – Коленово 2, 9 – Коленово

3, 10 – Романцево, 11 – Вепрева пустынь 2,

12 – Вепрева пустынь 1, 13 – Бикань 2, 14 –

Бикань 1, 15 – Конюково (Селятино), 16 –

Караш 1, 17 – Караш 2, 18 – Одерихино, 19 –

Любильцево 1, 20 – Любильцево 2, 21 – Старово

1, 22 – Старово 2, 23 – Буково, 24 – Покров,

25 – Григорово, 26 – Гусарниково, 27 –

Демьянское, 28 – Воиновы горки, 29 –

Осоево, 30 – Годеново, 31 – Баскач, 32 –

Павловское, 33 – Итларь.

---

В ходе мониторинга памятников, проводившегося Волго-Окской экспедицией Института археологии РАН (в котором я принимал участие), установлено, что курганные могильники Дертники 1 и 2, Коленово 4 УНИЧТОЖЕНЫ в ходе карьерных разработок.